走进八大山人的艺术世界:一场不容错过的展览

发表时间: 2019-10-21 08:37

秋风秋雨一周过去

秋衣秋裤已经上身

伴着秋寒阵阵

京城最美季节悄然来到

想尽览秋色

又怕天冷路远?

还怕人多扎堆?

悄悄告诉你,有个地方

好山好水免费人少

遍览南北名胜不说

还能穿越古今

在这儿~

最近,在首都博物馆,“江山如画——12-20世纪中国山水画艺术展”正在进行,800年江山如诗如画,绝对堪称这个秋天京城最美“山水”。

这个展有多厉害呢?

不完全罗列一些名字你就知道

黄公望、夏圭

沈周、文徵明、唐寅、谢时臣、仇英、董其昌

八大山人、石涛、髡残、华嵒、王时敏、王翬

齐白石、张大千、傅抱石等

即使不了解山水画的人,想必也听说过不少其中的人名,若是中国画达人,恐怕更如数家珍。总之,展览咖位可不小~

这几年人们对山水画热情颇高,故宫博物院的《石渠宝籍》《千里江山》特展更成一时热点。将上述所有人的山水画作集中展示,会不会又引来一番“故宫run”呢?

首都博物馆《江山如画》展厅内,参观者在悠闲欣赏画作。

山水画太高冷?

古人教你“卧游”

其实,山水画展的火热也正说明它并非一种曲高和寡的小众玩物。

北宋画家郭熙所著《林泉高致》就说:“见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山阁而思居,见岩扃泉石而思游。看此画令人起此心,如将真即起处,此画之意外妙也。”

悠远深邃的纸上山川的妙处就是:

“可行、可望、可居、可游”

图为2017年,故宫《千里江山》特展人潮。

今天我们喜欢一边“葛优躺”,一边通过手机“卧游”千里,古人则喜欢观画“卧游”。

最早关于卧游的记载来源于南北朝时的宗炳。宗炳年老时叹息道:“老疾俱至,名山恐难遍游,当澄怀观道,卧以游之。”于是就把画作挂在自己的卧榻旁,快意游览。

元代倪瓒诗曰:“一畦杞菊为供具,满壁江山作卧游”,纳山川于卷轴间,闲坐一室观览四方,古人的优雅情致你Get到吗?

既然如此,就跟随我们“卧游”一番,细细品味诗情画意。

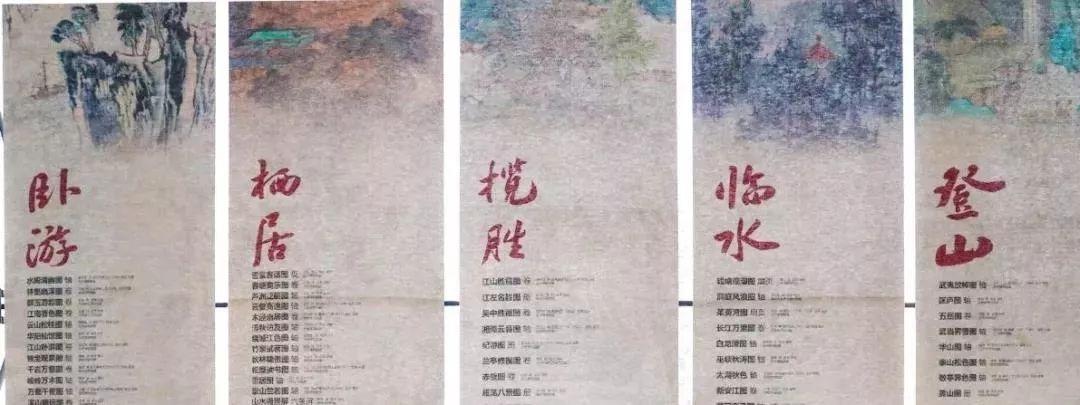

展览也依古人的低调优雅,没有刻意突出技法派别不去给观者上美术史课,而是以“登高,临水,揽胜,栖居,卧游”分为五章,让参观者在画中游览大好河山,感受中国独特的审美情趣。

乾隆认证

“燕山八景”什么样?

身在北京,当然先游北京风光。

人们津津乐道的燕京八景“标准照”什么样?

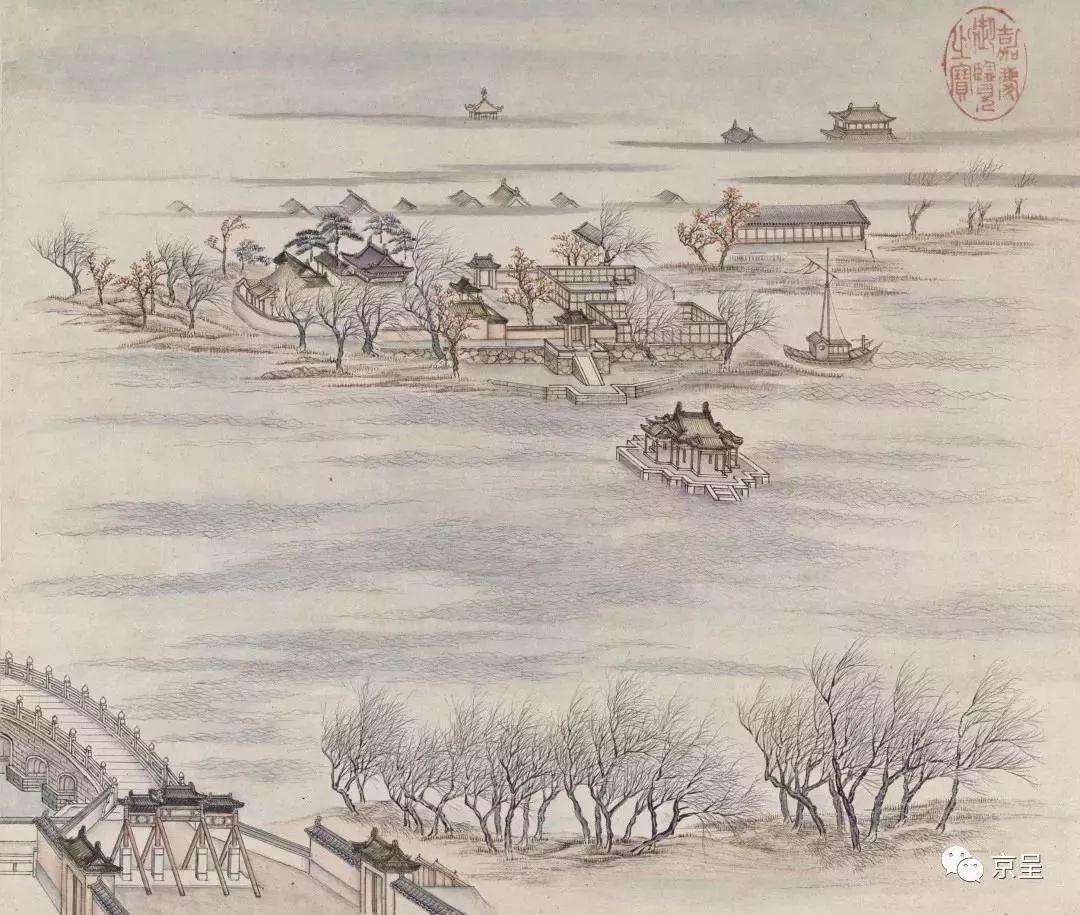

展览中清代张若澄《燕山八景图》册描绘了乾隆御制的《燕山八景诗》所描绘的景致,画作写实为主,但也轻盈飘逸,富有生气。

太液秋风。

细看枝条漫卷,水波徐兴,看画就能感受浓浓秋意。

西山晴雪,如今已不多见。

琼岛春阴,北海公园的亭台楼阁是否还是那时模样?

玉泉趵突。

登山,游览画中五岳

真实五岳黯然失色

赏罢京城美景,更可遍览大好河山。

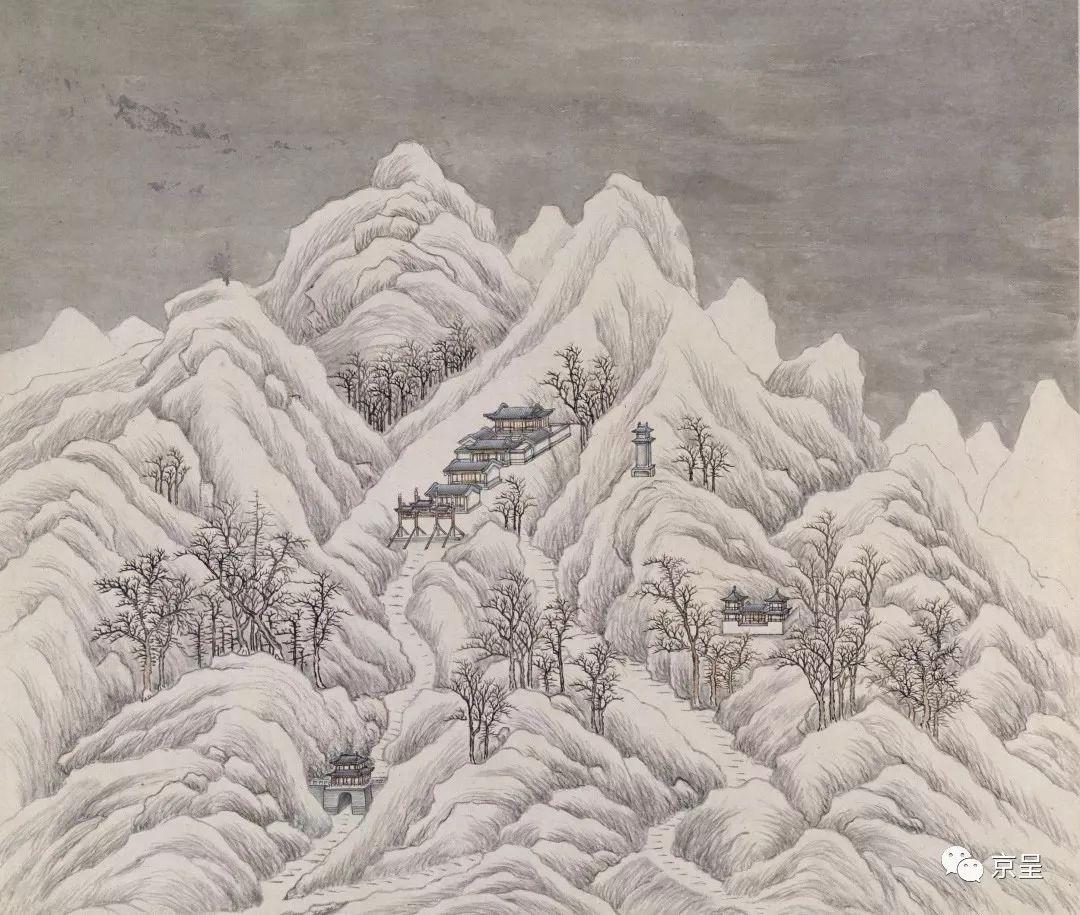

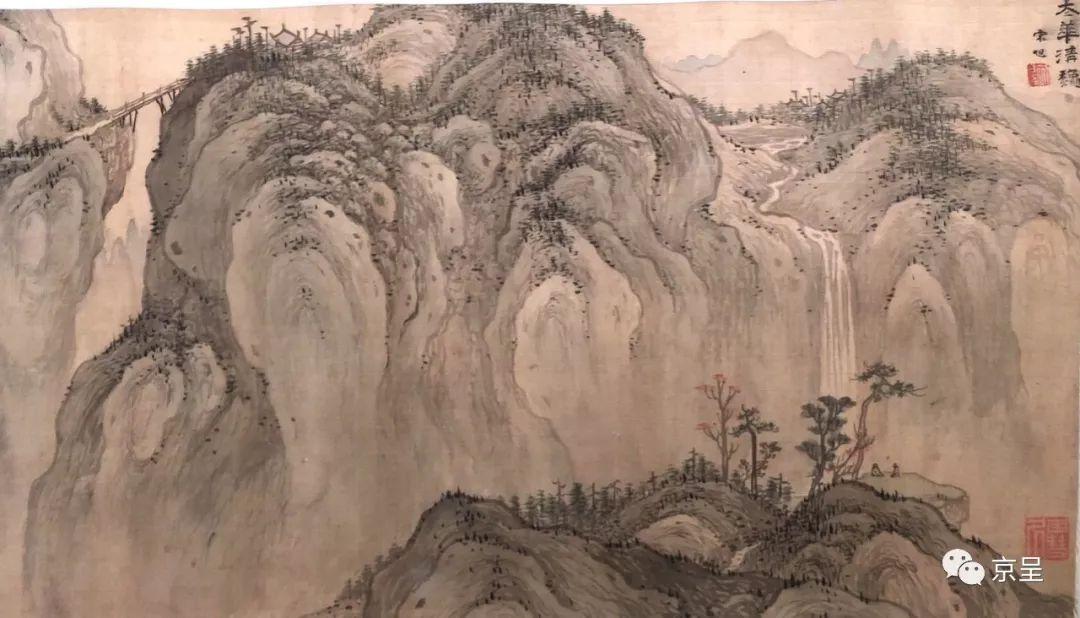

“登山”章节中,明代宋旭的《五岳图》(卷)将名山风光尽收笔下,东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、北岳恒山、南岳衡山,在细腻淡雅的笔触里,令人心驰神往。来看其中的恒山、华山。

来看北岳恒山,恒塞积雪局部。

山道间三两旅人骑马向山塞行,仿佛能听到蹄声在白雪雾霭、千山万壑间隐隐回荡。

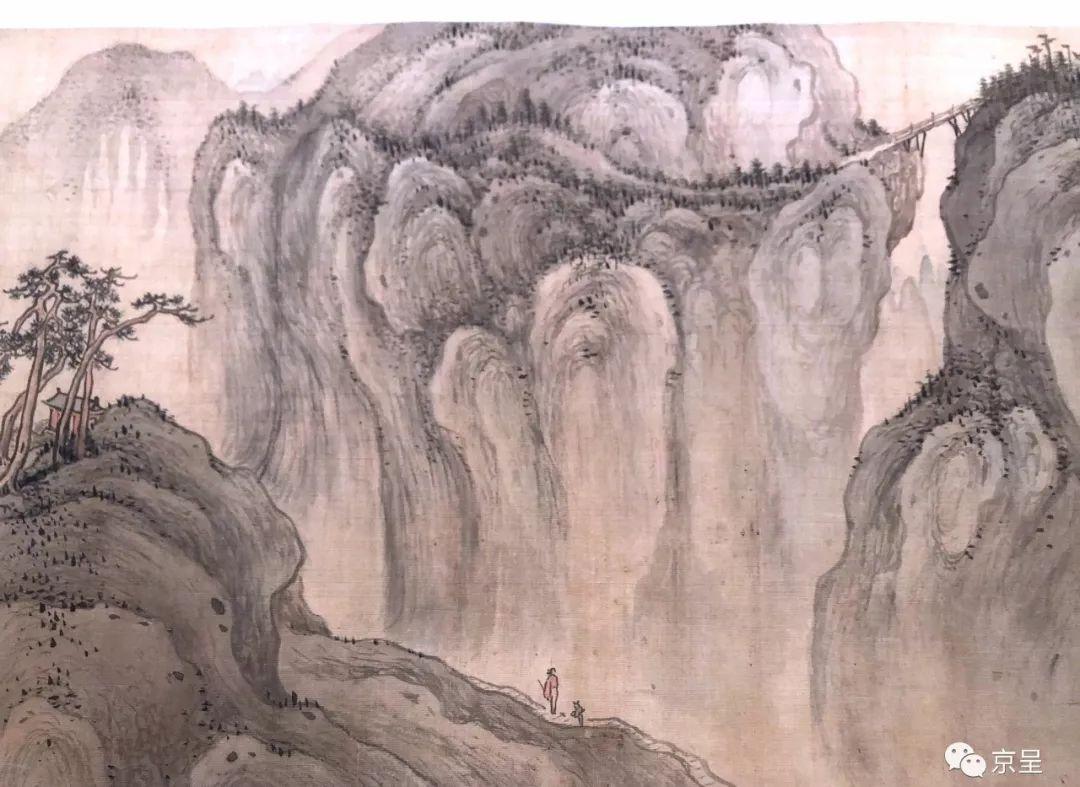

西岳华山,太华清秋局部。险峻奇丽,尽是飞瀑深壑的绝人之境。

仔细看图画下方,几树红枫旁,两位高士悠然坐卧,正在听泉论道。

画卷另一边下方,一位旅人与童子已然陶醉于胜景,驻足山道张望。

泰山,日观晴曦局部。

虚实繁简浓淡相宜。宋旭胸中万千丘壑尽显眼前,五岳风光在画中就可望可游。

唐伯虎的庐山

“悲催”的庐山

游完五岳,再来看看不一样的秋日庐山,唐寅的《匡庐图》。

唐寅年少就以才闻名,不过很快就遭遇了一连串惨祸。二十多岁妻子儿女病故,年近三十将要考取状元平步青云时,莫名其妙卷入了泄题案,遭受牢狱之灾再也无缘仕途。从此放诞不羁,成了传奇的“江南第一才子”。

中年时,唐寅又入江西宁王府作幕僚,谁知宁王要谋反作乱,大惊之下装疯卖傻才得逃脱,这幅匡庐图便是唐寅脱身后不久所作。

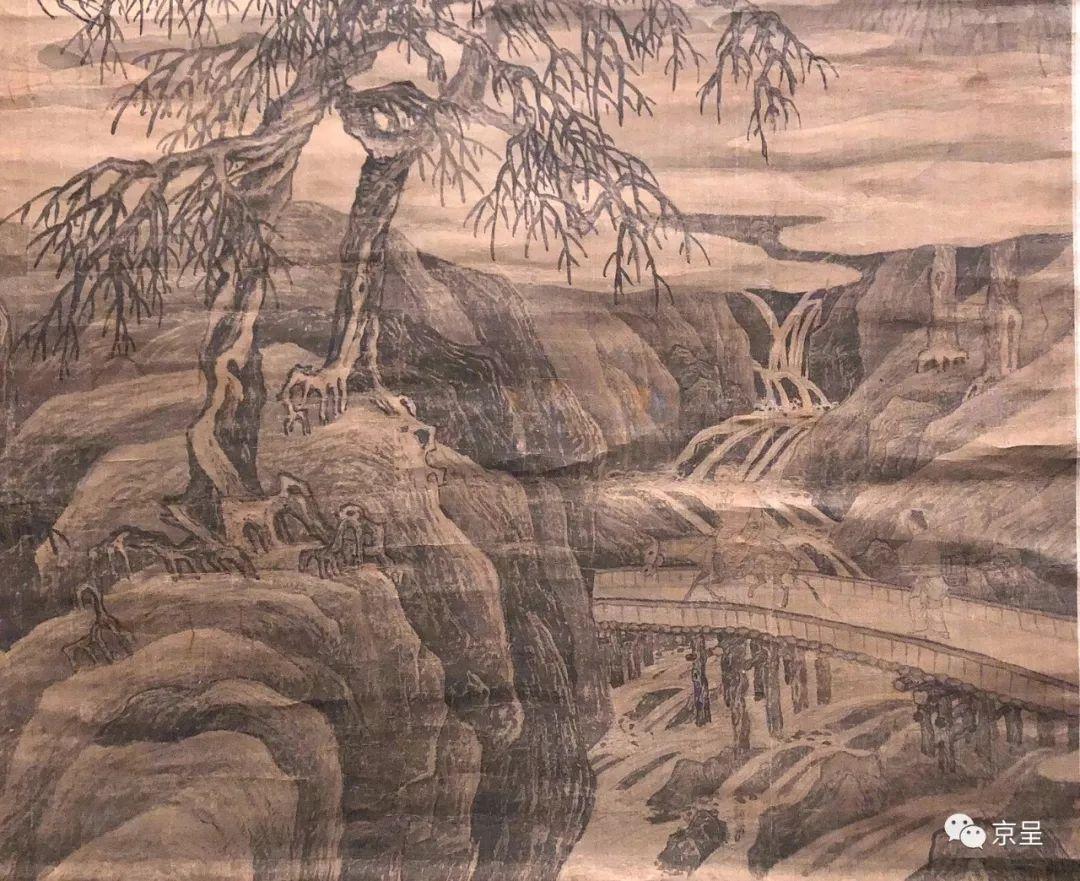

远处庐山高远,白云深深,中间嵯峨的岩石上,古树秋风,枝桠纷披,一片萧索,唯山间瀑流一道,几经曲折径流木桥之下。

老者正骑瘦马,与童子缓缓行过小桥。放诞为世人所指的他,山水画却工整有度。唐寅55岁去世,他的一生几乎是在个人命运动荡中过完的。

画上题有:“赢骖强策不肯度,古木惨淡风萧萧”。一派凄清澄净的气氛。

天山怪客

眼神望向何处?

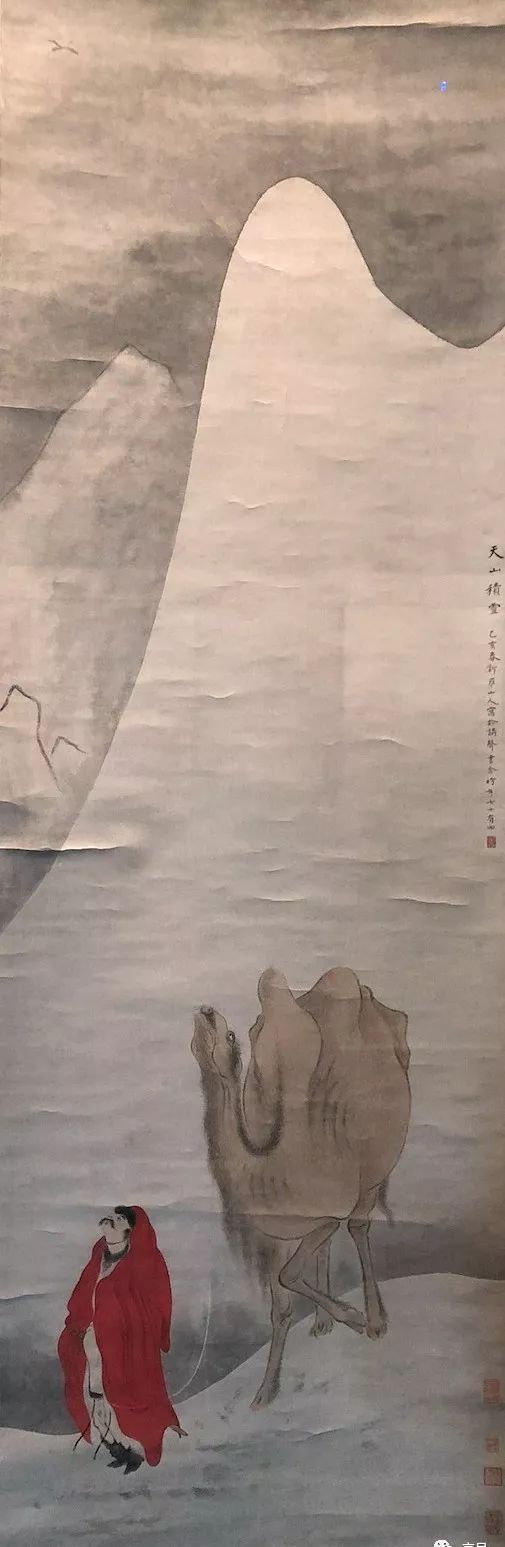

登山中,清代华喦《天山积雪图》十分吸引眼球。

冷寂的天山雪景中,着大红披风的旅人与骆驼相伴而行。

上扬的眼神快翻到天上,他们在看什么呢?

原来,高远的天宇中,一只鸿雁划空而过。

“登山”一章,元代方从义《武夷放棹图》、清代梅清《黄山图》(册)等等佳作比比皆是。名山美景,不用劳神远足,就能观山之妙。

梅清《黄山图》册其中一幅。

临水,反差风景

怒吼的洞庭湖VS恬静的钱江潮

还记得描写洞庭湖的诗句吗?

刘禹锡诗中洞庭,“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”,孟浩然则有,“八月湖水平,涵虚混太清”。

秋日的洞庭湖总是给人以波澜不惊,安详宁静的氛围。

不过明代袁尚统的《洞庭风浪图》却展现了另一番景象。

狂狼漫卷,似乎要吞食湖岸,岸上人惊呼遥望。

再看湖中,风浪中一只舟楫正在湖中搏击浪涌,船夫各个身体紧绷,紧张的气氛扑面而来。

独特的洞庭风浪奇景,要不是在画中卧游,恐怕还真的难得一见吧。

洞庭风起云涌,浩浩荡荡的钱塘江大潮却显得优雅淡然,来看南宋《钱塘观潮图》扇页。

怒潮一线,奔涌激荡,秋山映古塔,江上孤舟观潮者人影浮动,又见远景涳濛。

柔美水波让人想起著名的马远《水图》。

轻摇着这样的小扇,南宋的优雅是否让也你心醉呢?

临水

万里长江入画来

临水观澜,怎能少了长江?

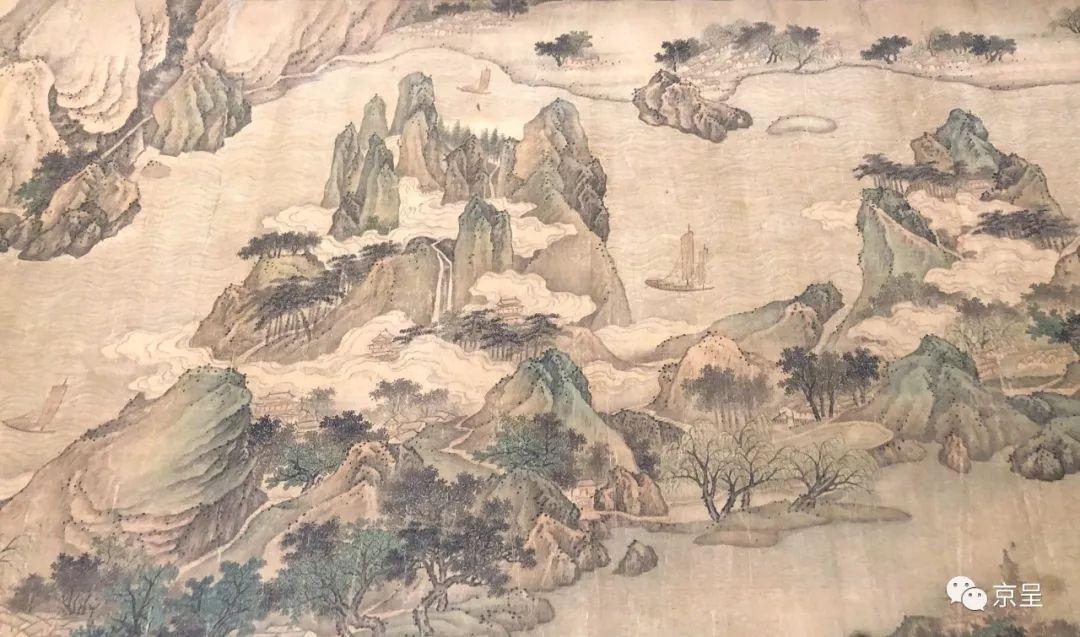

画过长江的人不少,展览中展出的是清代陈卓《长江万里图》,14米长卷悠然绘尽长江。

无尽的波涛,起伏的群山。

下游江帆点点,江岸平阔。

上游云山高耸,气象万千。

精工细笔绘就的青绿山水,写实得宜又充满想象,耐看人细看。

揽胜

画中玩穿越

除了登山观水,古人也最爱玩寻访名胜,感念一番古今万事,顺便用画笔玩玩穿越。

明代黄宸《兰亭修禊图》卷,用想象将这个历史上最有名的集会展现出来。

兰亭下长案前,王羲之正欲挥毫。

林中文人雅士沿着流觞曲水列坐,饮酒、为文、交谈正欢。

有人手舞足蹈起来,有人已经微醺正待小童搀扶,还有人相互观览文章,怡然自乐。

画面一角,贪杯的高士笔还没动,人已经喝到缥缈,忍不住又要取饮,表情让人忍俊不禁。

千古盛会画得虽然直白,却细节妙趣横生。

揽胜,泛舟赤壁

苏轼的酒杯哪去了?

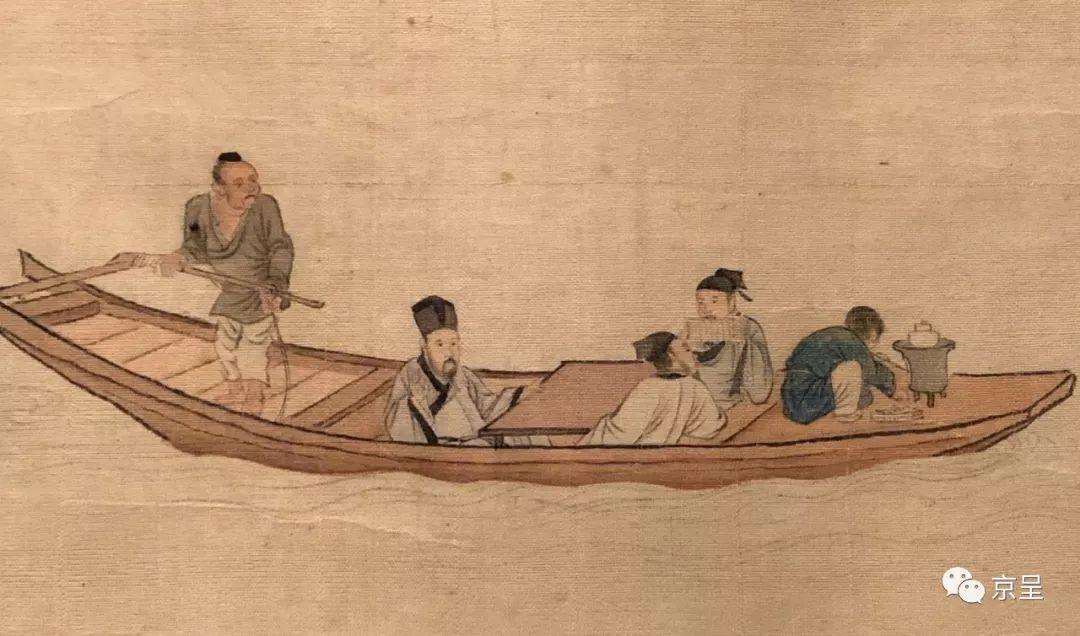

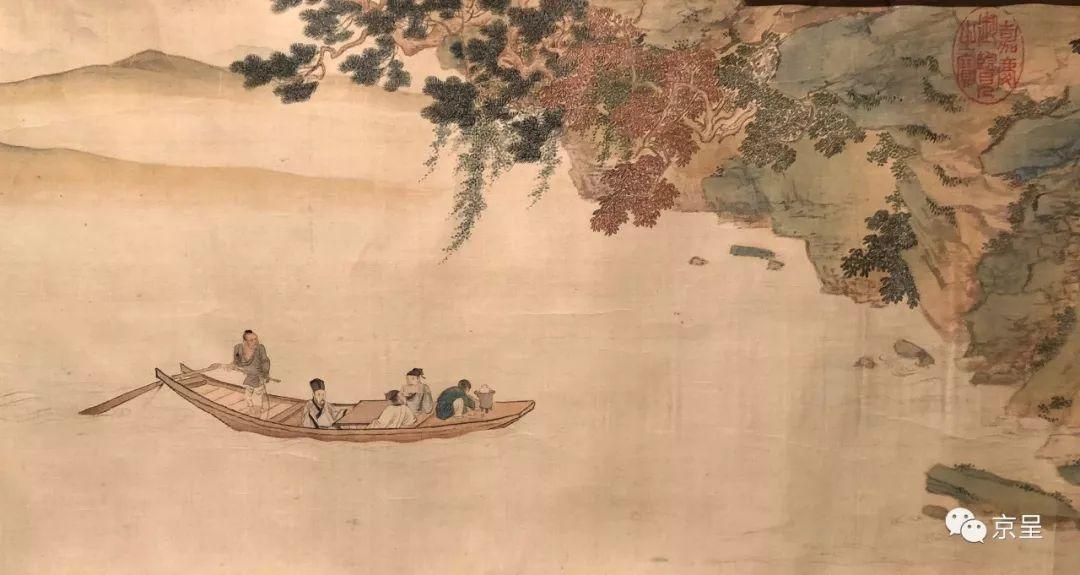

明代仇英《赤壁图》卷,则重现了苏轼泛舟赤壁的盛景。

赤壁兀立,江山空濛,只有一叶扁舟江山行游。

“驾一叶之扁舟,举匏樽以相属”,不过仇英似乎更喜欢健康生活,省去了酒杯几盏。

来赤壁游览名胜的苏轼,几百年后也成为了后人心中的胜事。正如赤壁赋所言,“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”

揽胜

黄土高原竟如江南?

游过古代胜景,来看看现代胜景。

来看傅抱石的《延安图》。

水墨中的宝塔延河意境悠远,黄土山呢?原来,延安早已山川葱郁,旧貌换了新颜。

栖居,夏圭名作细细看

南宋夏圭的名作《雪堂客话图》也在展出之列。

你想在这样的山水间栖居吗?

山林房舍皑雪覆盖,寒气袭人,二人于室内悠然对坐,一羽扁舟载着渔翁冲寒而来,一派雪后日安详的栖居情致。

细节处无比精美,每一笔都有韵味。

“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,栖居于这样的山水间,是怎样的平和雅然光景。

外患内忧的南宋,夏圭为宫廷画院所作却分外和睦安详。现实之外,画作慰藉心灵,南宋显贵也许十分需要在画中寻到一点安宁的景致吧。

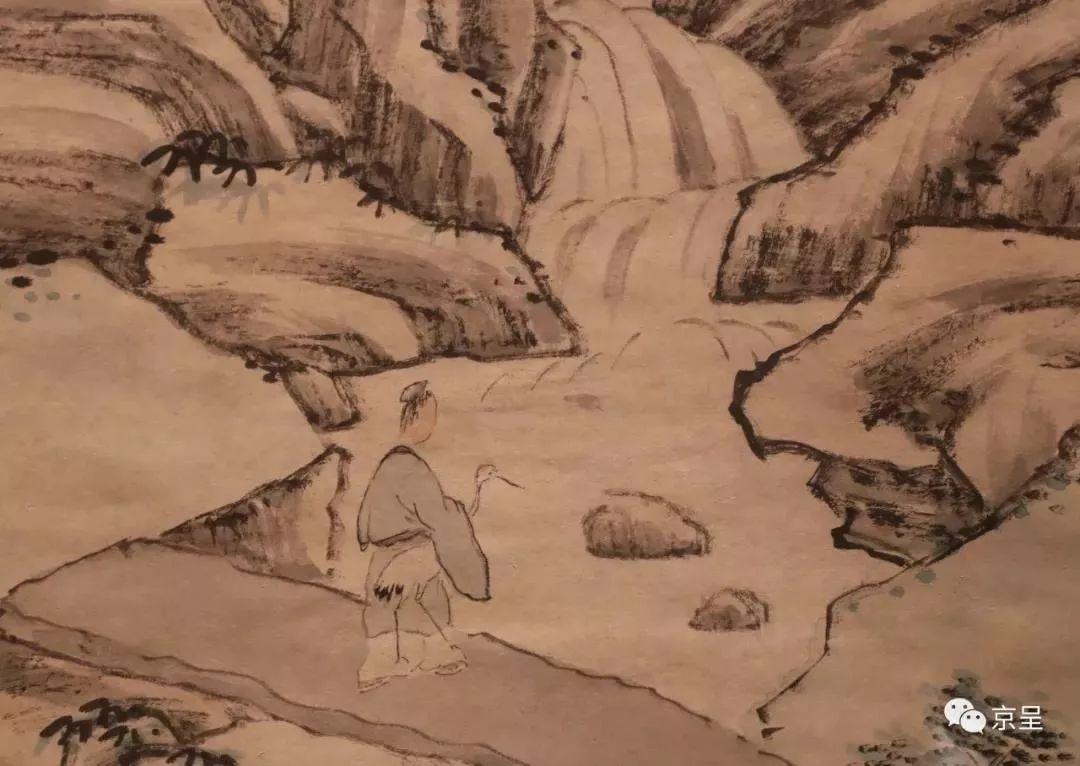

八大山人

空无一人的栖居

一提起八大山人,不少人都津津乐道。

他本名朱耷,是明朝宗亲,明亡后削发为僧,成了亡命之徒,还一度精神失常。现在人们最熟知的莫过于他的花鸟画,形象夸张奇特,独特的“翻白眼”造型成还成了一时之网红。

如此奇特的朱耷,他的山水画又是怎样呢?

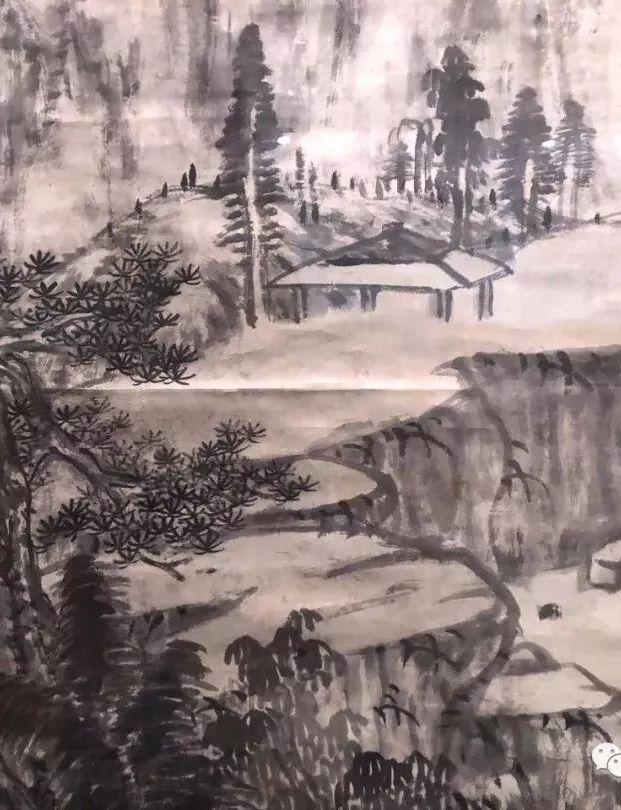

八大山人《松岗亭子图》。山石蜿蜒,树木偏斜,远近不见一人,唯有低矮的孤亭兀自立于山石之间。

遭逢乱世患难,朱耷无人的空山是否藏着些清冷孤绝呢?

栖居

抱着仙鹤听泉声琴鸣

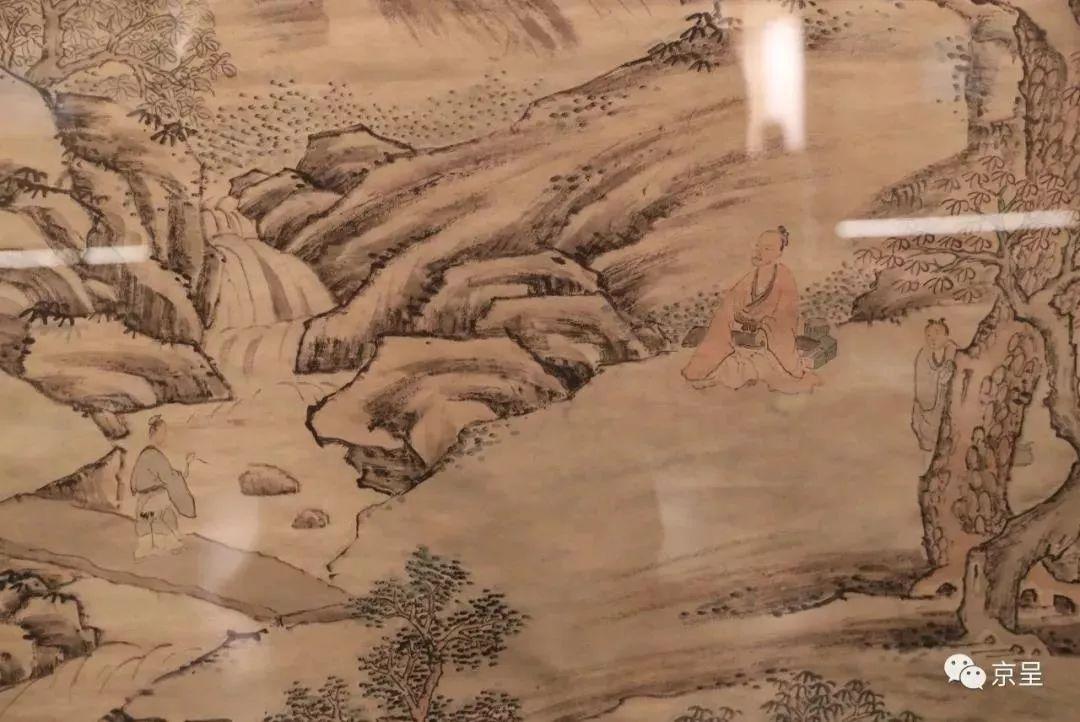

同为明末清初的萧云从《松风古琴图》则意境全然不同。

山间高士松下抚琴,童子烹茶。

仔细看,溪流边还有一位小童正在欣赏琴声泉鸣,手里还抱着一只仙鹤。

卧游

跟着明代文艺高富帅游林壑

明代沈周的一幅《林壑幽深图》卷近12米,山村水居,可居可游。

沈周绝对是卧游高手,家族富庶,但却终身不应科举,作为一位明代高富帅,三十多岁干脆搬到了乡下竹林闲居,专心作画写诗,交友聊天。文徵明、唐寅、谢时臣都是他的学生,就这样一直文艺到八十三岁仙逝,是吴门画派的开山鼻祖。

江流宛转,行人船客悠然。

随水流向前,山脚林边,水榭楼台,雅士独立其间。

山外有人正欲骑马过溪。

山间小道,挑夫独行。

山中茂林修竹,二人在小径上交谈。

山外水村山郭,舟楫往来。

一片开阔的湖面为画卷收尾。整幅画都简括淡然,寥寥数笔,人物风情就跃然纸上。

这幅画是年近70的沈周给前来寒天探望他的吴中四才子的祝枝山的。沈周写“希哲冒寒遇访,申谢此卷,不足罄怀”,绘画之外,君子间的交往优雅动人。

古人的山水style,你懂了吗?

山水不言,言语却流溢到观画者心里去了,“可行、可望、可居、可游”之外,中国山水画最动人的,应该就是观赏皆为自然,却读得出情致纷纷。

面对天地盛景,古人大概也希望美好长留,不过他们却全情欣赏,继而将外物化于心、化于情,再将心中丘壑诉诸笔端。最终,山水不仅是风景再现,更成了道德情感的诗意表达和人格的修养塑造。

有人说现代社会患上了一种影像焦虑症,生怕没有为此刻的美景打卡存档永远保留。遗憾的是,时间留不住的东西,影像又何尝留的住呢?山水画让我们感受到,面对匆匆流逝的时间,古人要比我们更加从容自在。

或许他们知道,存在胜于拥有。他们更爱仔细感受山川风物此刻的律动,因为那本来就与自己的存在深切相关着。山水不过是心画一卷,美,全在能思索的心灵里。

古人的山水style,你明白了吗?

佳作太多

无法一一观览

江山如画

推荐您亲自畅游

展览信息如下

---------------- The End -----------------

画作翻拍自展览

文、编、摄:武亦彬

监制:李继辉

转载自微信公众号“京呈”

本期编辑:王广燕

本期监制:周南焱